2012年01月30日

荷物積込みの待機時間は労働時間か?

【質問】

卸売業等で荷物の搬入や搬出を行う社員について、

荷物が持ち込まれるまでの間は控室で待機し、

実際には仕事をしていない時間なのですが、

この間については、労働時間に含めるのでしょうか。

【回答】

この場合は、手待時間として労働時間に含まれます。

労働基準法でいう労働時間とは、使用者の明示または黙示の指示により、

労働者が使用者の指揮監督下に置かれている状態のすべての時間を指します。

この指揮監督下に置かれている状態とは、

労働者が使用者の指揮命令に従って、

作業に従事したり、作業準備をするなど、

現実に肉体や精神を活動させている状態ばかりではなく、

何ら作業に従事していなくても、

使用者の指揮命令があれば、いつでも作業に従事できるように、

一定の場所で待機している状態も含むとされています。

たとえ、手待時間の間に、喫煙をしたり、雑談をしたり、新聞・雑誌を読んだり、

又は長椅子で横になって休息したりすることが許されていても

使用者からいつ何時作業を命じられるかわからない状態で待機しているのであり、

労働者が作業から解放されることが保障されていないという理由によります。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月29日

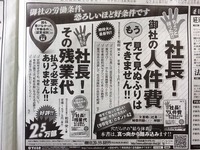

社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!

新刊が前作とともに日経新聞に広告掲載されました。

新刊 『ちょっと待った!! 社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!』

前作 『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』

今日からが本格的に販売スタートです!

どれくらい売れるか・・・ワクワクドキドキ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

アマゾン購入はこちら→ http://amzn.to/wGErOB

2012年01月27日

著書を出版しました!

すばる舎から新刊が発売になりました!

『ちょっと待った!! 社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!! 』

これは昨年発売した

『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!! 』

のシリーズ第2弾です。

今回のテーマは「人件費」。

経営者で人件費に関心がない方はいないでしょう。

本書では様々な対策を書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【概要】

「上がり続ける人件費に頭が痛い!なんとかならないか」

経営者なら誰でもそう思っているのではないでしょうか。

本書では、人件費をコントロールすることで会社を永続させ、

そして社員の雇用を守る3つの方策を提言しています。

①ムダな人件費を削減する

②業務内容に応じて柔軟な雇用形態にする

③財務体力に即した給料体系にする

赤字が続けばいずれ会社は立ちゆかなくなります。

その先に待っているのは、違法なサービス残業、リストラ、そして倒産・・・。

労働トラブルは必至でしょう。

人件費の問題は非常にデリケートで、ある意味タブー視されているところがあります。

しかし、これに目を背けていては、不況時代の経営は成り立ちません。

経営者には勇気を持って取り組んでいただきたいと思います。

※東日本大震災の教訓をもとに、災害時の社員への補償問題も解説しています。

なお、1月29日(日)の日経新聞(朝刊)に広告が掲載されるので、ぜひチェックしてみてください。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月27日

労働時間の繰上げ、繰下げは?

【質問】

通常の就業時間は、午前9時から午後5時なのですが、

社内の電気工事が行われるために3日間だけ

就業時間を10時30分から午後6時30分に変更することはできるのでしょうか。

【回答】

就業規則等に、始業終業時刻を変更することがある旨の規定があれば、

始業および終業時刻の変更をすることができます。

ただし、変更後の就業時間についても、法定労働時間内である必要があります。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月25日

事業規模の変動により労働時間は変わるのか…

【質問】

通常は、8名のみの店舗で、法定労働時間の特例(週44時間制)の対象となっているのですが、

夏場は臨時雇用で従業員数が10名以上になります。

その場合は、法定労働時間はどのようになるのでしょうか。

また、従業員を採用して10名以上になる場合は、現在の週44時間制はどうすればよいのでしょうか。

【回答】

臨時的に人を増員する場合は、事業規模の変更にはならないので、

そのまま特例措置の対象となります。

将来にわたって明らかに社員数が増減する場合に変更となります。

新規採用や業種変更等で特例措置の対象事業場でなくなれば、

週40時間制が適用されることになります。

ちなみに、新規採用については、正社員ではなくパート労働者であっても、

社員数に含まれます。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月23日

労働時間の起算点と通算は?

【質問】

2か所で別々の仕事を兼業している場合、

労働時間については、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

【回答】

2か所が別々の仕事(別々の事業主)であっても、

それぞれの労働時間を通算する必要があります。

通算して法定労働時間を超える場合は、

一般的に、後で労働契約を締結した事業場が割増賃金を支払う必要があります。

なぜ後で労働契約を締結した事業所が割増賃金を負担することになるのかというと、

その労働者が、他の事業場で仕事をしているということを承知した

又は少なくとも確認できる立場にあった上で労働契約を締結したと考えられるからです。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月20日

法定労働時間の適用単位は?

【質問】

法定労働時間の特例は、

複数店舗がある場合は、それぞれの店舗で適用されると考えればよいのでしょうか。

【回答】

2つの店舗の場所が離れている場合は、それぞれ1つの独立した事業場として捉えます。

そのため、商業等で規模がそれぞれ10名未満の場合は、労働時間の特例措置の適用があります。

一方、2つの店舗の所在が同一である等の場合は、2つの店舗を1つの事業場とみなすので、

2つの店舗併せて10名以上になる場合は、特例措置の適用対象とはなりません。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月18日

法定労働時間の特例とは?

【質問】

法定労働時間の特例は、どんな事業場が対象となるのでしょうか。

【回答】

原則として法定労働時間は、1週40時間、1日8時間ですが、

商業等の10人未満の事業場については、

法定労働時間の特例措置の対象となっており、労働時間は、

1週44時間、1日8時間と1週の時間が緩和されています。

現在対象とされているのは、

常時10人未満の労働者を使用する次の事業場です。

<商業>

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、

不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業

<映画・演劇業>

映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)

<保衛生業>

病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、

浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業

<接客娯楽業>

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

なお、この特例措置は、

1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制では採用することはできますが、

1年単位の変形労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、

特例措置は適用されません。

したがってこの場合は、週40時間でなければなりません。

また、満18歳未満の年少者にはこの特例措置は適用されませんので、

週40時間以内の労働のみ可能です。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/

2012年01月16日

労働時間の定め方は?

【質問】

本社と工場でそれぞれ違う労働時間にすることはできるのでしょうか。

また、一度決めてしまった労働時間を変えるにはどのようにすればよいのでしょうか。

【回答】

労働時間を定めるには、

就業規則に始業および終業の時刻、

休憩時間、休日等について定める必要があります。

また同一の工場の中でも、

部門、職種、作業場ごとに異なる労働時間を定めることも可能です。

事業場ごとにそれぞれ異なる労働時間を定めるには、

それぞれの部門等ごとに、

就業規則に始業・終業の時刻等を規定しなければなりません。

ちなみに、就業規則は、常時10名以上の労働者を使用する使用者は、

作成する義務があります。

始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇については

絶対的必要記載事項ですので、必ず定める必要があります。

また、すでに定められている労働時間を変更にするには、

就業規則を変更します。

使用者は、就業規則の作成または変更をする際に、

就業規則の作成または変更内容について、

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、

ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。

意見を記載した書面(必ずしも同意していなくても、意見であればよい)を

就業規則に添付して、事業場を管轄する労働基準監督署長に届けなければなりません。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆ http://www.jinsouken.jp/

2012年01月15日

『絶対達成する部下の育て方』横山信弘 著 ダイヤモンド社

最近読んだ本で、たいへん参考になるものがありましたのでご紹介します。

『絶対達成する部下の育て方』横山信弘 著 ダイヤモンド社

http://amzn.to/vPGX86

この本のタイトルは「部下の育て方」とありますが、内容としては営業力アップです。

いや、アップという生やさしいものではなく、「強化」もっと言うと「強制」です。

著者の主張は簡単に言うと次のとおり。

○凡事徹底

○質よりも量

○四の五の言う前に行動しろ!

見ようによってはスパルタですが、高レベルが当たり前になればストレスはなくなるし、

むしろ中途半端で目標を達成できないことが一番のストレスになるとのこと。

著者は、「目標は努力目標ではなく、達成できて当たり前でなければならない」と言います。

そのためには、行動量にノルマを課すべき。

しかも、現在の2~4倍は必要だと。

当然、今までの考えでは達成できませんから、どうしたらよいか考えざるを得ません。

常に考える習慣と、「ホウ・レン・ソウ」が徹底します。

時間も確保しなければならないので、今までしていたことを止める必要性も出てきます。

でも、実際止めてみると特に困らない。

実はムダなことだった・・・なんてことも。

この本に書かれているのは、とにかく行動量を増やすということだけです。

スキルは必要ないので、やろうと思えば誰でもどの会社でもできます。

最初はたいへんだし抵抗もあると思います。

しかし、やればやっただけの効果が確実に見込めます。

極めて実践的なので、ぜひお勧めです。

ちなみに、著者の出版記念セミナーに参加しましたが、すごくパワフルな方でした。

コンサルティングは常に営業マンとのバトルのようなので、これくらいのパワーが必要なのかもしれませんね。

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at

16:27

│Comments(0)

2012年01月13日

法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違いは

【質問】

法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違いは何でしょうか。

【回答】

「法定労働時間」とは

労働基準法でその時間を超えて労働させてはならないと定められた時間のことです。

※労働基準法第32条で、使用者(会社)は、労働者(社員)に1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。この1週間に40時間、1日に8時間を「法定労働時間」といいます。

ちなみに、この規定に違反して法定労働時間を超えて労働させた場合に使用者(会社)は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています。

「所定労働時間」とは

その会社の就業規則や雇用契約等で定められている時間のことです。

休憩時間を除いた労働時間であって、法定労働時間内であれば、自由に決められます。

例えば、午前9時始業、正午から午後1時まで休憩、午後5時終業、土曜及び日曜が休日となっていれば、1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働時間35時間となります。

また、残業や休日労働といった所定労働時間以外の労働時間を所定外労働時間といいます。

「実労働時間」とは

労働者(社員)が実際に労働した時間のことです。

実際に労働した時間は、所定労働時間と所定外労働時間の合計になり、これを実労働時間といいます。

例えば、午前9時始業の会社(休憩1時間)で、午後7時まで労働したとすると、その社員の1日の実労働時間は9時間となります。